中国报告大厅网讯,在智能制造与产业链本土化的双重驱动下,中国零部件产业正迎来效率与技术的双重突破。以成都为例,其零部件本地化生产占比突破90%,从研发到量产的周期缩短至69天,展现出产业链协同创新的强大动能,为全球高端制造提供“中国速度”样本。

一、本土化生产重塑零部件供应链韧性

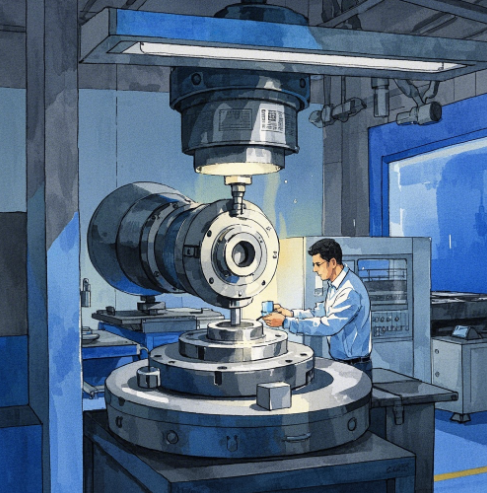

《2025-2030年全球及中国零部件行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出,成都通过产业链垂直整合,实现人形机器人零部件超90%本地化制造,涵盖精密传动、传感器等核心组件。2024年数据显示,本土供应商数量同比增长60%,产业集群效应显著。这一模式不仅降低物流与关税成本,更增强供应链抗风险能力,为全球客户提供高性价比解决方案。

二、敏捷开发推动零部件迭代效率跃升

依托数字化设计与协同制造平台,成都企业将零部件开发周期压缩至69天,较传统模式提速50%。2025年,智能仿真技术与3D打印的广泛应用,使原型验证周期缩短至12天,量产准备周期优化至16天。敏捷开发体系正成为零部件企业响应市场需求的核心竞争力。

三、知识产权布局夯实零部件技术壁垒

成都零部件行业累计申请核心技术专利超3000项,2024年知识产权转化率达60%,涵盖柔性关节控制、高精度加工等关键领域。通过构建专利池与标准体系,企业实现从“代工生产”到“技术输出”的转型,全球市场话语权持续提升。

四、绿色智造引领零部件行业可持续发展

零部件行业现状分析指出,成都率先推广低碳生产工艺,2025年零部件制造能耗降低30%,废料回收率提升至90%。智能化工厂引入AI质检系统,产品不良率从4%降至0.5%以下。绿色智造不仅满足全球环保合规要求,更为企业赢得ESG投资青睐。

总结

成都零部件产业的崛起,印证了“本土化+敏捷化+技术化”的现代制造逻辑。2025年,随着本地化生态完善、开发周期进一步压缩以及绿色转型深化,中国零部件行业将加速从成本优势向技术优势跨越。这一变革不仅为全球产业链注入新活力,更凸显中国制造在全球高端价值链中的战略地位。